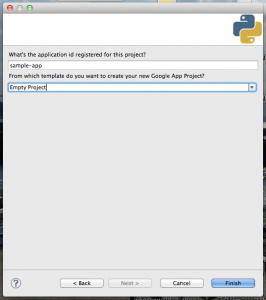

さて、Python:PyDevでGAE Djangoの環境構築 その1では、プロジェクトを作っただけで、空でした。

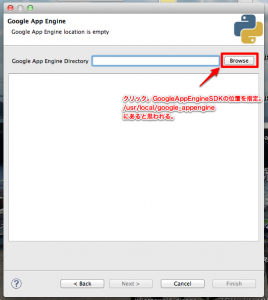

次に、GAE用のDjangoの設定を行います。

参考したページは以下になります。

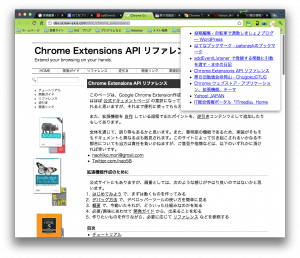

Django-nonrelとは、非RDBMSで使えるDjangoのようです。GoogleはGAEでDjangoを使うためのヘルパーを開発していたようなのですが、既に開発終了しており、後継としてこれを使うことを推奨しているようです。ヘルパーのサイトを日本語で見るとなんの説明もないのですが、言語を英語にすると注意書きが出てきます。日本語版もちゃんとメンテナンスしてくれ・・・。

- http://www.allbuttonspressed.com/projects/djangoappengineにアクセスして、Installationの通りにやる(キリッ

- というだけだと不親切だと思うので、もうちょっと補足します。ちなみにMercurial使わない版です。

- 以下のファイルを全てダウンロードします。

全てを解凍しておきます。

- testapp内のファイルを、その1で作ったプロジェクトのsrcディレクトリにコピーします

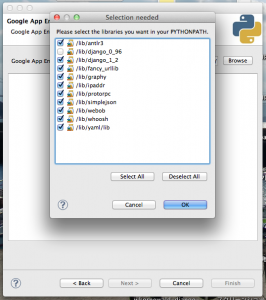

- srcディレクトリの中に、解凍したライブラリ群をコピーします。

内容が参照サイトからのほぼコピーになってしまってますが、

以下のようにします。django-nonrel/django => project/src/django

djangotoolbox/djangotoolbox => project/src/djangotoolbox

django-autoload/autoload => project/src/autoload

django-dbindexer/dbindexer => project/src/dbindexer

djangoappengine => project/src/djangoappengine - 全部のコピーが終わると、以下のような構成になります。

project/src/django

project/src/djangotoolbox

project/src/autoload

project/src/dbindexer

project/src/djangoappengine - プロジェクト上で右クリックして、PyDev > Set as Django Project を選択し、プロジェクト上でDjango用のメニューが出るようにします。

- ターミナルより、プロジェクト/src/ディレクトリに移動します

- python manage.py runserver を実行して、ローカルのGAEでDjangoを起動させます

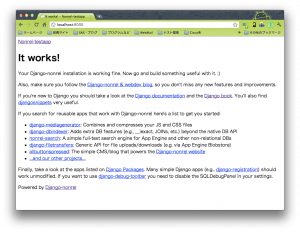

- http://localhost:8000にアクセスして表示されればOK!のはず。

以下のような画面になりました。

今のところ、これで起動しました。

あとは、情報収集しながらDjango開発すればいいんじゃないかと思います。